5歳の誕生日に選んだキュボロ|遊びながら論理的思考が育つ積み木

こんにちは。

今日は、娘夫婦が5歳の孫にプレゼントした知育おもちゃ『キュボロ スタンダード50』についてご紹介します。

あの将棋の藤井聡太プロが幼少期に遊んでいたということで、一時は売り切れ続出になるほどの人気を集めたキュボロ。

でも実際に「うちの子(孫)にはどうなの?」と迷っていた方も多いのではないでしょうか。

わが家ではこの春、5歳になった男の子にプレゼントしたところ、親も子もハマる結果に。

今回は、その“ハマり具合”とともに、キュボロの魅力・使って感じたリアルなメリット・注意点をまとめてお伝えします。

キュボロってどんなおもちゃ?

キュボロは、立方体の木製ブロックに溝や穴が彫られた「積み木型ビー玉転がしおもちゃ」です。

積み方によっては、ビー玉が見えなくなって、次にどこから出てくるか分からない…そんなドキドキと、「あっ、成功した!」という喜びが、子どもたちをグッと引き込んでくれます。

わが家の5歳の孫も、最初は「これ、どうやるの?」と半信半疑な顔。

でもね、1回ビー玉を通して“トンネルからポトン”と出てきたとたん、スイッチが入りました。

自分で道を作る→試す→失敗→やり直す→成功!

この一連の流れが、キュボロの最大の魅力です。

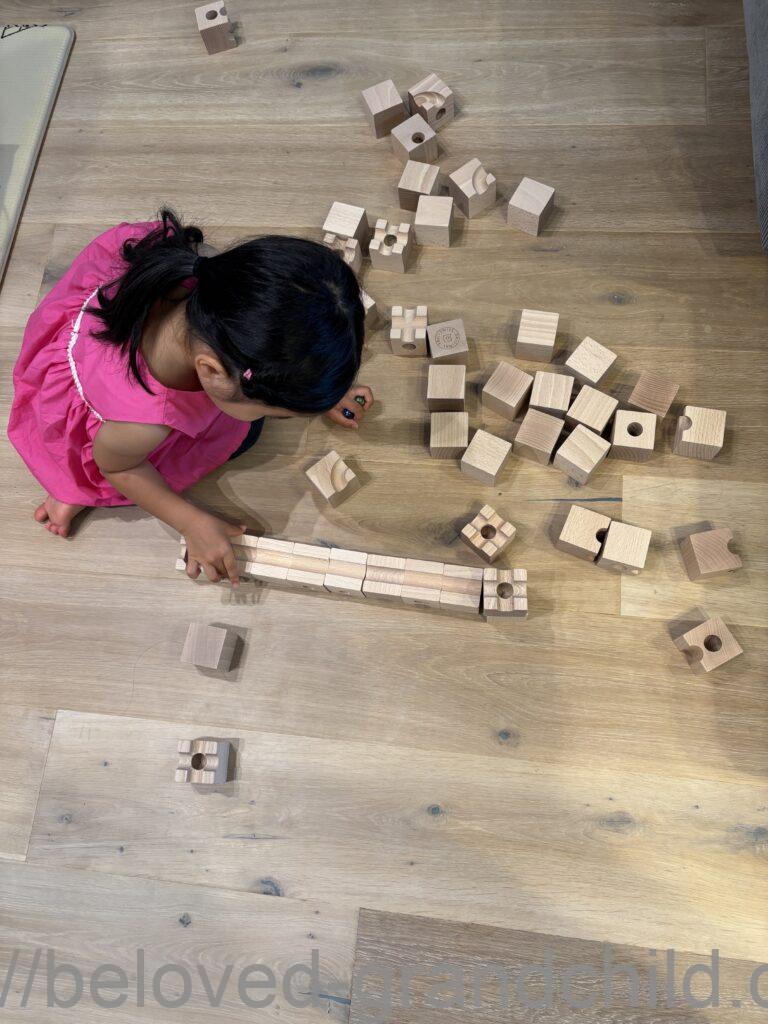

実際に遊んでみた様子

最初は大人がサポートしながら、1段だけのシンプルなコースを一緒に作りました。

「ここにビー玉通すんだよ」と言いながら、穴からポトンと落ちて出てくるだけでも大盛り上がり。

慣れてくると、孫は「じゃあ、今度はこっちに行かせてみよう!」と、どんどんアイデアを出し始めます。

- ブロックを3段重ねて高低差をつける

- 溝のないブロックで“フェイク”の道を作る

- 自分なりに“最短コース”を探して工夫する

そんな姿を見ていると、ただ遊んでいるように見えて、論理的思考・空間認識力・試行錯誤力がしっかり育っていると感じました。

レビューでも高評価!リアルな声をご紹介

楽天市場などのレビューでも、多くの家庭で評価されています。

「木の温もりが感じられて、ビー玉が転がる音にも癒されます」(楽天レビューより)

「コースづくりに夢中!集中力と想像力が伸びている気がします」(楽天レビューより)

実際、わが家でも「お片付けの時間だよ」と言っても、「あと1回だけ!」が止まらないほど。

キュボロのメリット

- 手触りが良く安全性も高い(無垢の木材使用で角が丸く仕上げられている)

- 世代を超えて一緒に楽しめる(大人も本気になるほどの奥深さ)

- 自由度が高い(説明書に頼らなくても遊べる)

- 遊びながら学べる(理科・算数の土台になる感覚が身につく)

注意したい点(デメリット)

- 価格がやや高め(スタンダード50は3万円超)

- ピース数が多いと片づけに時間がかかる(箱に戻す工夫が必要)

- 付属のビー玉の誤飲に注意

収納方法や片づけの工夫

専用の木箱がついていて見た目も美しく、そのまま出しておいてもインテリアに馴染みます。

でも、毎回並べて戻すのは大変なので、種類別に小袋を分ける方法もありかな?

孫が自分でお片付けできるように、「溝あり」「トンネル付き」など分類ごとに色シールを貼るのもありかな?

親子・祖父母で遊ぶ時間が、思い出になる

このおもちゃの一番良いところは、「一緒に考える時間」が自然に生まれること。

私はそばで見ているだけのつもりが、「こうしたらどうかな?」とアドバイスしたくなってしまい、結局一緒に手を出すことに(笑)

3世代でテーブルを囲んで、黙々とビー玉コースを考える時間は、テレビもスマホもいらないほど充実していました。

まとめ|5歳の誕生日にキュボロを選んでよかった

キュボロは、ただの積み木やブロックとは一味違う、“考えるおもちゃ”です。

価格は正直安くはありませんが、これだけ集中して遊べて、考える力まで育つと思えば、プレゼントとしては大満足。

孫の成長を感じる時間が増え、親子・祖父母の会話のきっかけにもなりました。

「楽しみながら学べるおもちゃって、こんなにすごいんだ」と実感しています。

気になる方は → キュボロ スタンダード50をチェック

こちらもお勧めです♪

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] あわせて読みたい 5歳の誕生日プレゼントに選んだ「キュボロ」|夢中になる積み木の魅力とは? 【5歳の誕生日に選んだキュボロ|遊びながら論理的思考が育つ積み木】 こんにちは。 […]

[…] 5歳の誕生日プレゼントに選んだ「キュボロ」|夢中になる積み木の魅力とは? 2025年6月23日 […]